原子習慣佳句分享這本書的筆記摘要,依照章節內容介紹作者是如何完整闡述他的理念,從基礎理論到實際演練,透過3個大原則幫助你成為更好的自己。

目錄

Toggle一、原子習慣佳句

每個選手都想要拿到金牌,為何到最後是那個人勝出?

第一章開始,作者提出英國自行車運動員的例子,在一律不被看好的情況下,新任教練Dave Brailsford堅持找出某個具體方向,設定1%的小小目標持續不斷地改善。結果幾年之後,2008年北京奧運他們首次贏得了奧運冠軍,在接下來幾年中又獲得奧運和其他大大小小的獎項,他們平凡又偉大的故事剛好契合這本書的主題:《原子習慣(Atomic Habits)》。

全書開頭重點是強調習慣的重要性,人們只看到台上得到了光榮的奧運金牌,唯唯稱道,卻不曉得台下他們成功原因,那是王牌教練所堅守的原則:邊際增長的複利總合(the aggregation of marginal gains),以白話文簡單說:始終保持著微小的良好習慣。

書本裡有許多範例和數字:每天幾秒鐘,一年累積下來是多少時間?更精準的數學計算,每天進步1%﹐一年之後將成長37倍。當飛機從洛杉磯前往紐約,只要在一開始方向偏離3.5度角,最終目的地會偏移跳到達華盛頓。

「You get what you repeat. (你會得到你所習慣重覆做的。)」

不僅僅是運動比賽,產品優化、健身減肥、閱讀書籍、人際關係,生活每個面向都遵循著相同法則,而且有良好習慣當然就有不好習慣,作者舉了一個可怕例子,癌細胞在人體內通常80%處於無法偵測的狀態,待它成型到足以構成威脅的地步,一切皆已追悔莫及。

好習慣壞習慣正如同癌細胞一般,很難看到立即效果,因此很容易提前放棄。作者在第一章說明習慣的重要性之後,繼續提出他的一套方法論,幫助你紮實建立良好的原子習慣。

二、成為什麼樣的人

瞭解了習慣的重要性之後,作者提出來改變習慣常會遇到的兩個問題:到底該改變什麼?又要如何改變?第二章先探討前者,避免做了錯誤的改變。

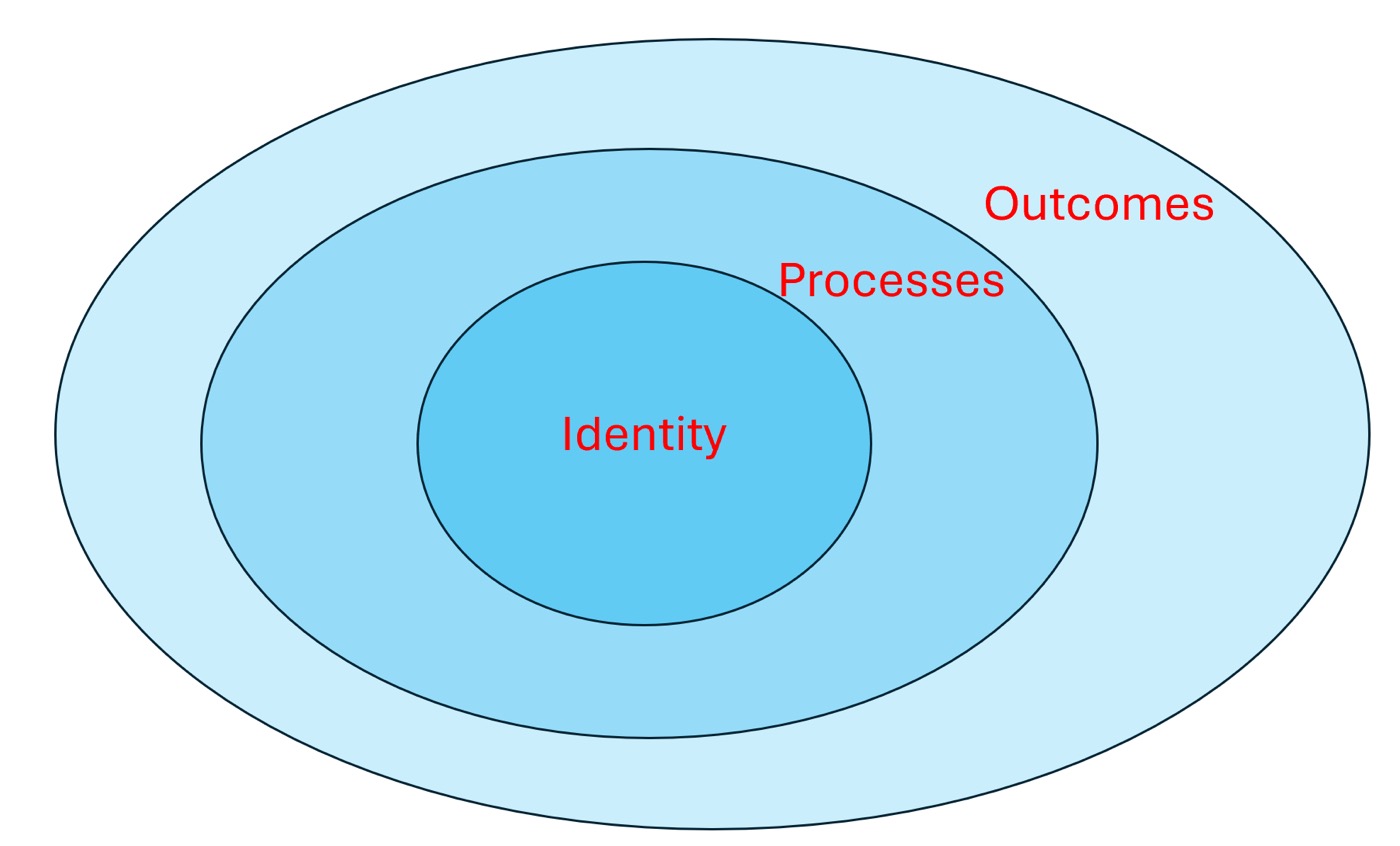

《原子習慣》用三個同心圓圈說明理論基礎。最外層是結果(Outcomes)、中間是過程(Processes)、最裡面核心則是認同 (Identity)。作者形容這三個圈圈好比洋蔥,都是代表著行為改變,具體如何進行則會關係到剛才的提問:到底該改變什麼?

改變有兩種方向:首先是由外向外,先想著自己要得到什麼,制定過程,最後影響到自我認同。另一種是由內向外,先確定好了自我認同的方向,然後才制定過程,最終得到想要的結果。

書裡面如同第一章的奧運選手,作者以具體的例子進行闡述,在此是相對較為生活化的狀況,也許你我在日常生活中都遇過類似情境。

兩個人同時戒煙,當朋友遞來一支煙的時候,一個人說不用,我目前在戒煙;另一個直接搖手稱謝,我沒有抽煙。這兩個人各自的想法反映出他們對於自我的認同,前者仍然把自己當作抽煙的人,只是目前在戒煙,後者的世界人生觀早已根本切換,認定自己不再是個抽煙的人了。

不同想法產生截然不同的化學反應,依照一般經驗判斷,哪個人將戒煙成功?

另一個很生活化的例子是咬指甲:一個男人多年壞習慣改不掉,直到和老婆安排了一次美甲,他開始喜歡自己手指上那幾片爪子,自然而然,再也捨不得去咬了……

不是跑馬拉松,要成為跑者;不是學音樂或者鋼琴樂理基礎,要成為音樂家;不是讀書,要成為讀書人,君子務本,本立而道生。作者在書裡面其實還將個人推廣到社會,當一個社會的人心普遍具有民主涵養,根本上封建專制已然結束。

簡而言之,三個同心圓即為Who、How、What,第二章大哉問是到底該改變什麼?至此結論底定,不是外在行為,追求的是內在認同:你想成為什麼樣的人。

第二章跟第一章都是基礎觀念,在行為習慣和自我認同的概念之上,作者要提出一套完整可執行的方法論,接下來的書本內容會詳細敍明。

三、成為更好的自己

有了概念基礎之後,第三章進入實戰階段:行為終究如何形成,唯有徹底瞭解了,也才能知道如何成為更好的自己。

剛開始仍然從理論出發,首先提到一個行為學實驗,科學家試著將很多貓咪關在不同籠子,每個籠子有不同開門方法,門開了之後前方有好吃的。半晌,每隻貓咪透過種種嘗試,到最後都能找出屬於牠那個籠子的開門技巧,順利得到食物。而且熟能生巧,經過不斷重複進行,每隻貓咪會學得新技能或者說養成習慣,160秒鐘、60秒鐘、5秒鐘,到最後開門是輕而易舉,每隻貓迅速打開門吃到食物。就跟小米創業思考的方法論一樣,改改改改再改改,越改越快,越改越好。

貓咪如此,同樣是動物的人類也是如此。作者從理論出發,科學家所定義的習慣是環境中一再出現問題的可靠解決方案。白話翻譯,習慣是大腦遇到挫折壓力,經過不斷反應測試找到的記憶捷徑,得以快速緩和痛苦或者獲得快樂,本質上其實與貓咪並無區別。

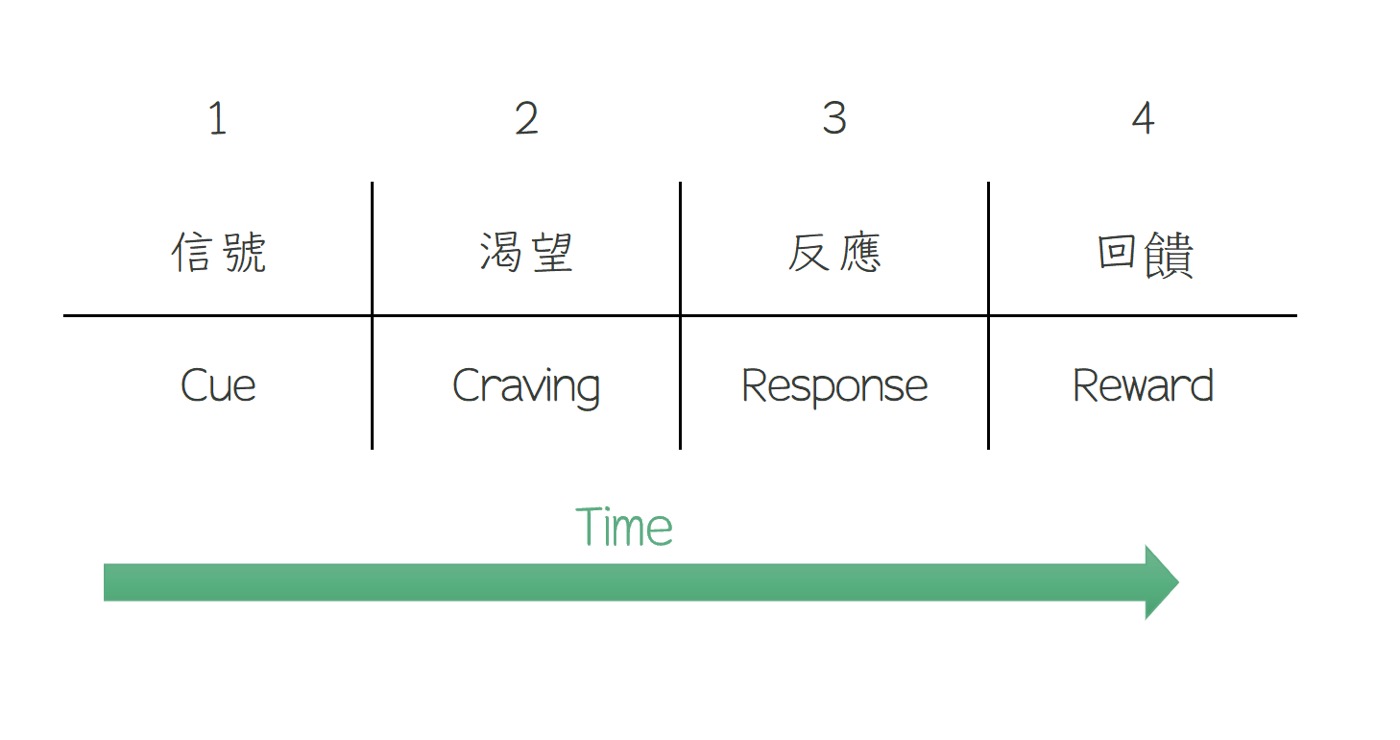

接下來再從理論進入到實際,習慣形成分成四個階段:信號(Cue)、渴望(Craving)、反應(Response)、回饋(Reward)。這套機制如同膝蓋反射動作總是在進行或者準備進行,生活中一直在接受環境信號,身體好似貓咪想吃貓糧,持續測試後形成習慣,以便能快速做出反應。身處在這個過程中好像自己被制約了,其實是行為更有效率,節省了更多時間,以此角度而言,習慣讓人更加自由。