奧本海默台灣上映日期是2023年7月21日,內容講述這位科學家如何主導原子彈的設計,他和愛因斯坦以及美國政府之間的關係,反映二戰時期的社會人文。

目錄

Toggle「他創造了我們當今的世界。」(諾蘭)

一層又一層夢境中追索的《全面啟動》,無垠跳躍於浩瀚宇宙的《星際效應》,時間軸中不斷搶先逆轉的《天能》,更不用說眾多英雄難以超越的《蝙蝠俠》,這幾部大放異彩的電影有個共同點,他們的導演出自於同一位大師之手:克里斯多夫諾蘭。

這一次呈現於觀眾面前的作品,沒有任何超現實的時空背景、忠於紀事呈現歷史的傳記類電影,即使是如此冷門的題材,卻能夠再一次讓全世界各個角落的電影院屏息以待,三個小時之後發出讚嘆的驚呼聲:《奧本海默》。

「誰願意為自己的整個人生辯護呢?」

1945年7月16日,美國西南方一處荒涼沙漠,人類第一次秘密釋放原子彈的毀滅性力量。那一次核試爆稱之為三位一體,也許是受到這個帶有宗教信仰的名稱啟發,這部電影由三個不同的時間軸交錯進行:科學家研究實驗、國家安全聽證會、政治人物提名案。

幾十年前的事件,我們都沒有參與其中,原本就是跳躍式的去看一個又一個時間碎片的紀載,前因後果被抽離了時間的干擾,也許判斷會更加客觀中立。導演正是利用這個特性,背著攝影鏡頭搭上時光機和任意門,穿梭來往於不同的時空場景,試圖拼湊出一個大時代輪廓。

科學發現、戰爭武器、共產主義、間諜情報、思想鬥爭、黨派對立,第一次知道這部電影,大部分人第一個浮現的念頭是在日本投放的那顆原子彈,而透過電影精彩呈現,我們瞭解到它不僅僅只是一次爆炸,也不會是一場戰爭的結束。

「現在我變成了死神,摧毀世界。」

奧本海默本身有深厚的人文素養,他用英美詩和印度教包裏常人難以理解的量子力學,一如諾蘭扛著攝影機,精準對位和簡練台詞,拍出科學家面對大炮槍彈的焦躁情緒:「你終於搬走了一塊石頭,卻沒有準備好即將竄出來的毒蛇。」

當牛頓思索著從樹上掉下來的蘋果,他大概怎麼也沒料到,日後發展了三個世紀的物理學,最終成為摧毀兩座城市的「小男孩」和「胖子」。

依照諾蘭自己分享,他拍這部電影有一大部份是想要重現那一股奧本海默口中的「可怕的可能性」。即使數學理論機率趨近於零,有可能在沙漠中第一次的核試爆將引發連鎖反應燒向整個大氣層,人類世界跟恐龍時代一樣滅絕。

幾十年後坐在電影院的我們覺得不可能,但是在那兩顆原子彈還沒有在日本投下去之前,再偉大的科學家也無法肯定到底它會不會爆炸。

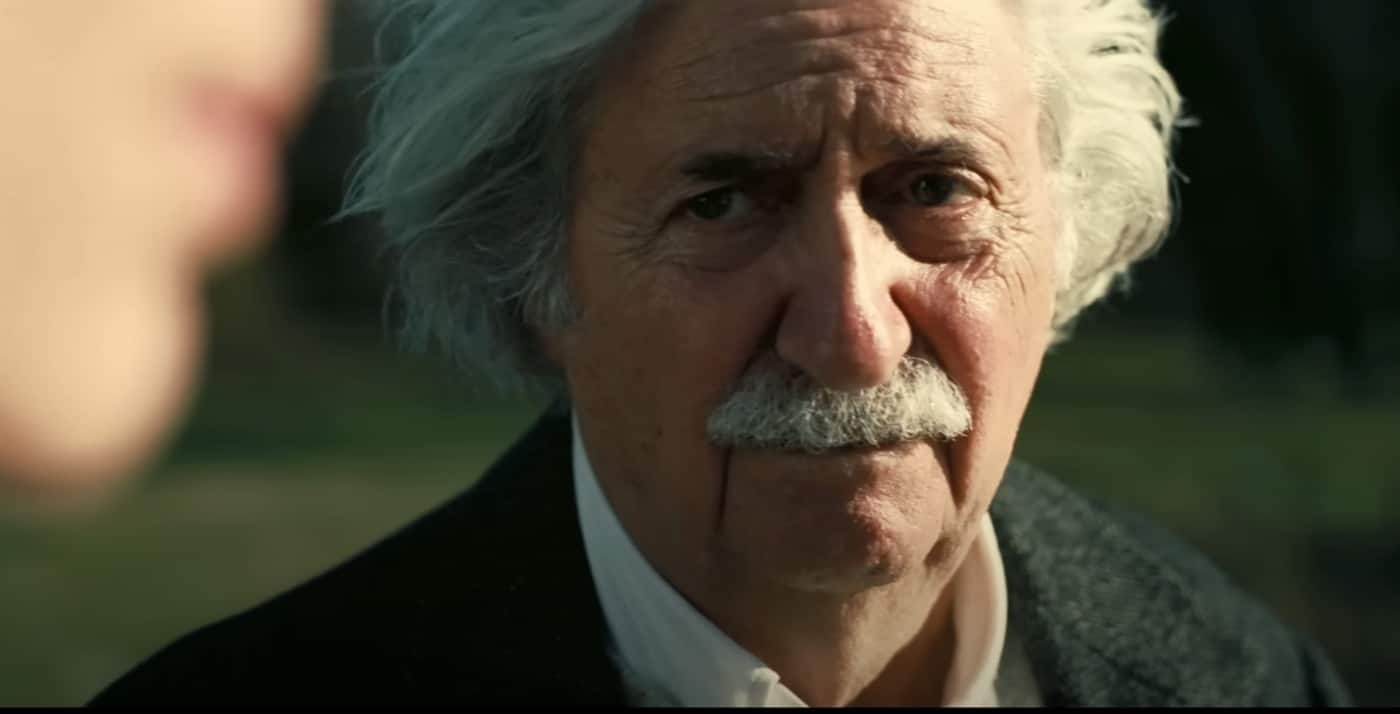

電影從很多不同角度拍攝這個可能性:實驗室中爭論不休,陸軍指揮官當面質疑,一直到整部電影花最大篇幅、也是最具劇戲張力的爆破場面。不過我個人認為,那兩段刻意穿插了奧本海默和愛因斯坦於湖邊林蔭的對話,相同場景,從一開始的黑白到最後結束的彩色,為這股恐懼感作了極為經典藝術的詮釋。

愛因斯坦將那張計算概率的小紙條交還給奧本海默:「這應該是你的,不是我的。」可是奧本海默走了幾步回過頭:「我相信我們一起做到了。」

「因為這將是人類史上最重要的發明。」

從萬有引力到相對論,從愛因斯坦到奧本海默,歷史有其偶然奇跡乍現的火花,也有巨輪無可避免的必然年代。因為除了電影中所看到的那些著名傑出人物,許多甚至沒有姓名的科學家仍然孜孜不倦地努力著。美國科學家也許不願穿上一身軍人制服,但德國納粹的槍口正指著歐洲科學家的腦袋。

當滿屋子的人都醉酒了,試問,有誰可以真正清醒?又能清醒多久?

愛因斯坦的對話場景只用了不到幾分鐘,深度刻劃出科學家之間心存芥蒂與互不服氣。諾蘭就是如此擅長細節讓螢幕上的人物更加具體化,而這部電影長達三個小時,始終維持一貫的精緻質感。

當未來的偉大科學家在課堂被老師嘲笑,他也會將氰化鉀塞到蘋果裡面,點出科學面孔下內心深處的人性衝動。當奧本海默結束工作回家,他的妻子為家務累到不想講話,還是起身恭喜丈夫加入了核心計畫,可是被問到她為何不哄孩子,妻子馬上賞一個耳光:重要事業與個人生活的拉距被打得非常響亮。

「知道她為何必須見你?」「她還愛我。」

既然提到了在細節之處讓故事更為深刻,不得不提電影中和現實中那位女性共產黨黨員瓊(Jean)。

關於奧本海默和瓊的關係究竟如何,歷史諸多揣測,瓊最後是否自殺都有情報間諜的陰謀論。奧本海默本人即使面對賭上自己名譽事業的聽證會,對於這段關係仍然有所保留。

茫茫水域間,沒人看得清楚,諾蘭用最大膽方式表達他對這位女性角色的想像。

男女親密關係進行到一半,瓊突然拿起一部印度教經典,硬是要奧本海默讀出那段關於死神的描述。聽證會奧本海默自白和瓊之間的往來,現場超現實置入了兩人情愛動作,於是這段赤裸裸的關係,每個人都看到了。

29歲年輕有為的精神科女醫生,最終被法院判定「自殺,動機不明」。在當時戰爭前景未定,特務機關持續監聽追踪的壓力下,也許一次自殺事件不讓人意外。(附帶一提,Netflix三體影集在一開始科學家的情節,有描述到瓊的死亡場景,有興趣讀者可以參考看看)

即使冒著無法通過審查、內容可能被刪除、宗教人士抗議的風險疑慮,諾蘭將他心中的畫面拍攝出來,這正是當代最成功導演對於電影藝術的執著。

「全世界將永遠記得這一天。」

最後,既然整部電影圍繞聽證會展開,看完,免不了揣測奧本海默終究是否曾越過那條線。

和諸多歷史懸案一樣,不得而知,那個年代和量子物理學距離我們過於遙遠。電影中,奧本海默對自己太太都使用收床單作為核彈暗語,這位聰明到無人能懂的科學家真想做些什麼的話,在愛國良知和革命碰撞之間擺蕩,關鍵在於想不想做,而非能不能做。

客觀事實是,奧本海默領導美國搶先發明了原子彈,因此結束二次大戰。可是幾年之後,蘇聯超乎預期完成核彈試驗,也是明擺在眼前。

走過冷戰麥卡錫風暴,幾十年後諾蘭將整件事拍成電影,也許正是最好的詮釋角度:與其去追問是什麼,倒不如想想之後該如何。共產主義和量子物理學本質相同,它們只是理論思想,可是當觀念與政治牢牢互相捆綁,科學家也能成為主導戰爭的超級英雄。

於是回到諾蘭拍這部電影的初衷:無論你喜不喜歡,這是「他們」所創造的世界。

而我們正走在其中。

奧本海默台灣與日本上映

《奧本海默》全球首映是2023年7月11日在法國,7月21日英美和台灣同步上映,尤其內容涉及到在日本投放的原子彈,一直到8個月後,2024年3月29日終於在日本上映。

環球影片官方頻道:【奧本海默】最新預告 – 7月21日 全台戲院見。